顧客とのリレーション手段/設計軸に強いLCM意識

大手建築設計事務所の中でも、いち早くBIM導入にかじを切った安井建築設計事務所は、日本のBIMをけん引した“開拓者”でもあった。佐野吉彦社長が「底堅いものになった」とBIMへの手応えを口にするように、同社のBIM導入率は基本設計の9割、実施設計の7割程度にも達する。設計活動を軸に業務領域をより川上・川下に広げる新ビジネス創出の手段としても、BIMが大きな役割を担おうとしている。進化の流れを追った。

同社がBIM導入に踏み切ったのは、日本で盛り上がりを見せた“BIM元年”より2年前となる2007年のことだ。当時、設計部長として推進役を任されていた村松弘治専務執行役員東京事務所長は「設計のやり方が大きく変わった」と、これまでの歩みを振り返る。基本設計はより前倒しされ、その密度も実施設計レベルの情報まで入れ込むようになり、社内では意匠設計、構造設計、設備設計の各担当がより密接に連携し合う関係性も生まれた。

BIMワークフロー構築の転機となったのは、同社が11年に公募型プロポーザルで獲得した関東地方整備局発注の前橋地方合同庁舎だった。既に国土交通省官房官庁営繕部発注の海上保安庁海洋情報部庁舎(現国土交通省青海総合庁舎)の設計提案として自主的にBIMを導入していた同社にとっては意匠設計、構造設計、設備設計のすべてに対応する“フルBIM”への挑戦でもあった。

繁戸和幸執行役員ICT・環境領域統括兼ICT室長は「その時の知見がいまにしっかりとつながっている」と強調する。現在の設計マニュアルは80ページにも及び、BIMを軸にした設計ワークフローが確立している。教育体制も含め、共通言語としてのBIMが根付いた。標準の設計ツールとなり、その成果として実労働時間の大幅な短縮効果も見えてきている。

従来の2次元設計時代と比べた場合、実施設計段階では40%もの時間短縮効果があることが分かった。基本設計段階では従来を上回り、フロントローディング(業務の前倒し)が進んでいる。村松氏は「設計業務を軸にして、その前後となる川上・川下の領域をより深く見る目も養われてきた」とも感じている。

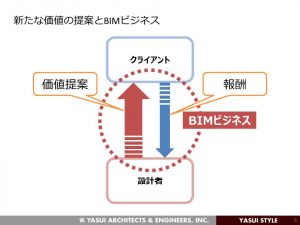

同社の着実なBIMの普及には、経営の決断が推進力になった。繁戸氏が「トップダウンで動いたことが支えとなった」というように、BIMの改革は一気に広がり、それはやがて当たり前のように業務の一部となった。佐野社長は「日本では見える化という入りやすい部分からBIMが浸透してきたが、重要なのはデータをコントロールする部分であり、わが社では顧客とのリレーションを維持する手段としてBIMが有効に機能している」と力を込める。

その根底にあるのは設計者の役割であり、ライフサイクルを通じて建築の最適化を追求する姿勢だ。村松氏は「もしBIMを追求しなければ、ここまで強くLCM(ライフサイクルマネジメント)を意識することはなかっただろう」としっかりと先を見据えている。

設計事務所 生き残りのツール/挑戦続け実績が説得力に

安井建築設計事務所がBIMの情報収集を始めたのは2000年に入ってからだ。05年には3件の実プロジェクトを選定し、試行検討にも乗り出していた。もともと社内では標準設計ツールとして『AutoCAD』(オートデスク)を使っていた。同社は試行検討を機にBIMソフトの選定にも着手し、従来ツールとの親和性を考慮するとともに将来的なデータベースの活用を念頭に置き、最終的に『Revit』(同)を選択した。

推進役として社内をけん引し続けてきた村松弘治専務執行役員東京事務所長は、当時の試行検討プロジェクトで挑んだ建具表とデータベースの連動性を目の当たりにし、属性情報の利活用が「今後の設計を変えるかもしれない」と直感したことをいまでも鮮明に覚えている。

実は、ほぼ同時期に佐野吉彦社長も米国でBIMの熱気を肌で感じていた。参加した06年のAIA(米国建築家協会)大会では全米さらには世界各国から建築家が集結し、会場内では建築家職能のあり方をめぐり議論が熱気を帯びていた。IPD(インテグレーテッド・プロジェクト・デリバリー)やDB(デザインビルド)などの発注方式に脚光が当たった時代でもあり、建築家の役割として建築情報を統合するBIMの考え方が注目されていた。

その場に居合わせた佐野社長にとっては「BIMが生産の道具でなく、建築設計事務所にとっての生き残りのツールになる」という感触を得た瞬間でもあった。建築プロジェクトの推進に当たって設計者が主導権を握るには「データをいかにコントロールできるか」というヒントも得た。この時からBIMのMに「マネジメント」の意味が含まれていることを悟った。

繁戸和幸執行役員ICT・環境領域統括兼ICT室長は、当時の米国での熱い空気を佐野社長が社内に伝えたことを思い出しながら「その時に語られた設計事務所の姿が、いままさに現実のものになっている」と強調する。同社はまるで開拓者のように、国内の建築プロジェクトでBIMへの挑戦を繰り返してきた。

日本で脚光が当たった“BIM元年”の09年ころは、一般的に基本設計段階にしかBIMが導入できないと言われていたが、同社は先陣を切るように実施設計への導入を推し進め、BIMのスキルを高めてきた。着実に階段を上ってきた推進役の村松氏は「情報の整理が設計品質や業務効率の向上に大きな効果をもたらす」ことを実感してきた。

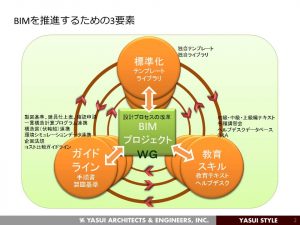

社内のスキル統一も地道に進めてきた課題の1つだった。ガイドライン、テンプレート、教育などのインフラ整備を先頭に立って進めてきた繁戸氏は「実プロジェクトで果敢に未知へ挑戦する推進力があったからこそ、教育も意識改革も進めることができた」と考えている。

「すぐに浸透したわけではない。のろしを上げ、一つひとつ実績を積んだことが説得力になっている」。佐野社長はこれまでの歩みを振り返り、例えばBIMを推し進める中で、以前では縁の下の力持ちだった積算部門が「事業コストをつかむという役割として先頭に立つ姿も出てきた」と明かす。BIMと真正面から向き合ってきた同社は、いつの間にかBIMを使いこなすフェーズに入っていた。

緻密な解析もチーム内完結/コンカレント型フロー実現

「もはやプロジェクトチームの編成時に、設計者のBIMスキルを気にすることはなくなった」と、安井建築設計事務所東京事務所の熊谷泰彦副所長設計部長は手応えを口にする。社内ではBIMが共通言語化し、逆に「2次元で図面を描くことに抵抗感を抱く設計者さえいる」ほどだ。社内でBIM推進をけん引するのは、若手の設計者たちだ。

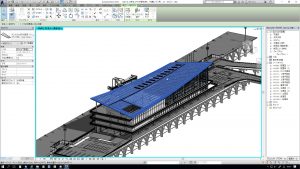

東京都江東区の臨海副都心地域で建設が進む東京国際クルーズターミナルの設計チームも、BIMを駆使した緻密な設計を実現した。国際都市・東京の新たな玄関口として世界最大級のクルーズ客船を受け入れるもので、総事業費約380億円を投じて人工地盤の上にターミナルビルを建設する土木と建築が融合したプロジェクトだ。施設規模はS造4階建て延べ1万9000㎡。内部には税関や入国審査などの機能が入り、複雑な動線計画も求められる。

意匠設計を担当する東京事務所設計部の杉木勇太主任は「チームの若手全員がBIMをフルに使いこなし、基本設計から実施設計までの一連の作業をチーム内で完結させた」と強調する。これまで構造や設備に関係するような解析シミュレーションなどは外部の専門家と連携しながら対応せざるを得ないケースも多々あった。

他のプロジェクトも同様だ。「BIMスキルの裾野は社内で着実に広がっている」と熊谷副所長は実感している。社を挙げて取り組んできた同社でも、以前はBIMに対して身構えてしまうスタッフの姿があった。誰もがBIMを使える体制になったことで「社内のワークフローは(意匠、構造、設備が同時に動き出す)コンカレント型に移行している」と力を込める。

BIMの活用により、意匠設計のイメージ出しは以前より格段に早まり、それに構造設計や設備設計が引っ張られ、業務全体が前倒しになっている。このフロントローディングの効果で業務効率は高まり、図面を描く前から部門間の情報共有も始まる。「このプロジェクトはより緻密で、複雑なだけに、さまざまなパラメーターを駆使しながら最適解を導き出せている」と杉木氏は強調する。

例えば屋根形状は、意匠と構造が密接に連携し合いながら導き出した最適解の1つだ。ターミナルビルは玄関口になることから、豪華客船を迎え入れ、東京の中に導く意味を込め、両端に反りを入れたデザインを採用した。意匠と構造のデータを統合し、建築全体としての最適解を導き出すプロセスでは構造設計側が主体的となった。土木の杭の中に建築の柱を入れ込むような納まりとなり、建築と土木を一体として建築確認の大臣認定も取得した。

柱は750mm角、軸力は大きい部分で1000tにも達する。 建築の軸力を土木の躯体にしっかり伝えるため、 柱の施工誤差をなくす独自の仕掛けも取り入れた。 東京事務所構造部の足立幸多朗主任は 「構造解析に加え、立体的な把握や関係者の説明という観点でもBIMの効果は大きい」と、プロジェクトを通して強く実感した。

完成前から運用時の検証/情報つなぎ新たな切り口

安井建築設計事務所の東京事務所は、意匠設計、構造設計、設備設計の担当ら10人体制で、東京国際クルーズターミナルの設計業務に対応している。建築工事は五洋建設・東亜建設工業JVが担当。現場では土木工事の最終段階を迎え、2020年7月の開業に向けていよいよ建築工事が本格化する段階だ。

安井建築設計事務所の東京事務所は、意匠設計、構造設計、設備設計の担当ら10人体制で、東京国際クルーズターミナルの設計業務に対応している。建築工事は五洋建設・東亜建設工業JVが担当。現場では土木工事の最終段階を迎え、2020年7月の開業に向けていよいよ建築工事が本格化する段階だ。

チームでは設計当初からBIMデータを活用した緻密なシミュレーションを進めてきた。反りが象徴的な屋根だけに、特に厳密な風解析が必要だった。臨海部の立地を生かし、ターミナルビル内に採用を検討してきた自然換気システムは季節風や実測データから採用を断念、屋根の避雷針や太陽光パネルは厳密に設置位置まで割り出した。

採光も詳細な検討が求められた1つだ。北面は積極採光、西面は採光を落とすことになり、固定ルーバーの角度も厳密に割り出した。このようにモデルと連動しながらシミュレーションできるため、デザインの根拠を示せることがBIMの強みだ。東京事務所環境・設備部の伊藤圭一部長は「フロントローディングが進むことで、基本設計の段階から大づかみでも検討が始められることは設備設計にとって大きい」と考えている。

同社は運用時を見据えたBIMデータの活用という視点から、新たな試みも進めようとしている。東京の玄関口となるターミナルビルには税関や入国審査など国際空港並みの機能が入る。しかも2フロアにわたって手荷物などの搬入ルートは複雑な動線を描く。発注者には基本設計から実施設計にかけて3次元モデルデータを使った説明を繰り返し、自主的に内部の動線をムービーで見せたほか、ターミナルの隣接道路からの見え方なども提示し、合意形成を図ってきた。

開業予定の20年7月は東京五輪の開催直前でもあり、多くの利用者が見込まれる。建物完成に合わせ、円滑な運営を実現するためには事前の入念な検証が欠かせない。同社が自社で活用するオートデスクのクラウドサービス『BIM360』をプラットフォームに位置付け、そこにBIMデータをアップロードすることで、施設運営関係者が事前に3次元モデルデータを使って室内レイアウトの検証などを行える仕掛けの実現にも取り組む方針だ。

繁戸和幸執行役員ICT・環境領域統括兼ICT室長は「オペレーションが始まるまで時間がないようなプロジェクトでは、特に施工段階から運用時の詳細が把握できる仕掛けが、当社にとっての新たな価値提供になる」と力を込める。事前にBIMで施設検証できるメリットは大きく、テナントが事前に利用計画を立案する手段にもなるほか、人の流れをも詳細に解析できる。

このように同社はBIMをきっかけに、新たな業務領域の扉をも開こうとしている。維持管理段階へのBIM活用は13年11月に竣工した加賀電子本社ビル(東京都千代田区)を試金石に、その可能性を追求してきた。「情報のつなぎ方次第では、新たなサービスの切り口を見いだすことができる」(繁戸氏)と、社を挙げて新ビジネスの開拓にかじを切った。

先を見通す提案力が武器/新領域で売上3、4割目標

「まだ道半ば」。安井建築設計事務所の佐野吉彦社長はBIM活用の現在地を、そう説明する。BIMワークフローを整備し、社内の共通言語として機能してはいるが、導入率を高めることが最終的なゴールではない。「社内にBIMが浸透してくるにつれ、新たな世界への可能性が見えてきた」と先を見据える。

同社が導入目的に置くクライアントリレーションシップの実現では、建物完成後にも顧客との強い結びつきが求められる。エネルギー管理も含めた維持管理段階のデータ計測を進めながら、次の改善点を探り、建物価値の追求を進めている。例えばテナント入居時の判断要素として、管理や清掃など使用状況を数値化することで、築年数では見えてこない価値を導き出す。

佐野社長は「先を見通せる提案力が武器になっている」と力を込める。建物ストックの関連情報が積み上がれば、最適解を導くプロセスも緻密になり、提案の根拠も増す。同社はプロパティマネジメントなどの支援業務にもBIMとの関係性を持たせている。

同社が設計する民間建築プロジェクトのうち、維持管理関連の業務を依頼されるのは3分の1ほど。現在は東京五輪や大阪・関西万博の開催を背景に、当分の間は安定した国内建設投資が見込めるものの、景気減速に伴い、新築プロジェクトが減少すれば、さらに経営の軸をストック領域に置く必要性がある。

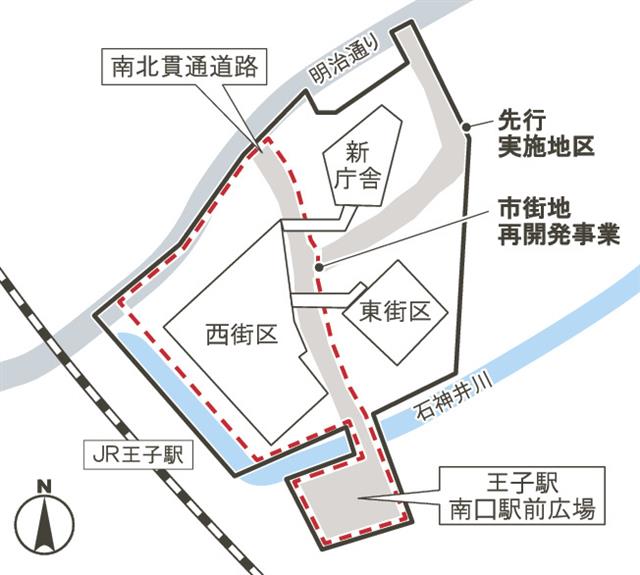

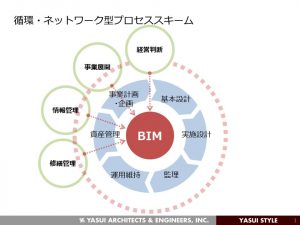

既にBIMでライフサイクル全体をつなぐ循環・ネットワーク型プロセスのスキームを構築している。佐野社長は「全体を循環する力はあっても、現時点では第3コーナーだけを任されるような状況にとどまっている。部分的な関わり方しかできていないということだが、いずれはそれがつながってくる」と手応えを口にする。新ビジネス領域の開拓に向けた組織の対応強化も進めており、長期的には「売上高の3、4割まで拡大しなければいけない」との見通しを立てている。

「われわれの情報のつくり方も変わりつつある」と、繁戸和幸執行役員ICT・環境領域統括兼ICT室長が明かすように、ビルオーナーからは建築生産の範囲を超え、事業計画や経営のためのデータを直接業務として依頼されるケースも出てきた。業務提案とは別に、データを導き出す業務ツール自体を提供する選択肢もターゲットに置いている。

BIM推進をけん引してきた村松弘治専務執行役員東京事務所長は、これまでの歩みを振り返りながら「社内の意識がLCM(ライフサイクルマネジメント)部分に向くようになった」と実感している。BIMを使いこなす中で、確信を持って答えを導き出せるようになり、建物のLCを通じて全体を眺めるスキルが備わってきたからだ。

同社はBIMを足掛かりに業務領域の拡大へとかじを切った。佐野社長は「BIMは感受性のツールでもある」と考えている。それは単なるモデリングのツールではなく、業務改革に向けたマネジメントのツールとして位置付けてきたことに他ならない。BIMを駆使して建築価値とコストの最適解を導く。同社のBIMはいまも進化を続けている。